“轻轻的我走了,正如我轻轻的来,我轻轻的招手,作别西天的云彩……”

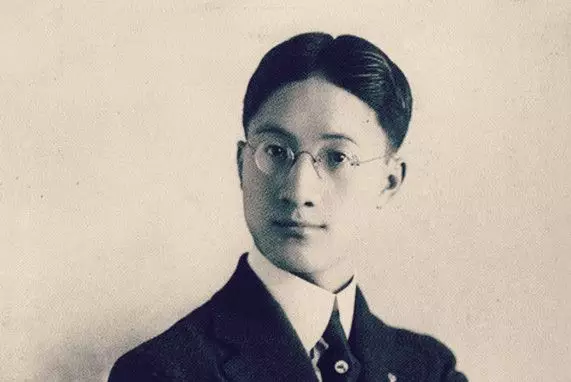

很多人通过《再别康桥》这首诗知道了徐志摩,在大部分人眼中,徐志摩似乎天生就是一个诗人。

但其实,未到英国前,他的生命里还没有诗歌。

出身富甲之家的徐志摩,从小受到良好教育,才华横溢,风流倜傥。

21岁到美国学习银行学,他的理想是成为汉密尔顿那样的大政治家,他有满腔的理想和热情,但这段留学经历却未能让他满意。

他曾袒露,到美国的时候是一个不含糊的草包,离开自由女神的时候也还是那原封没有动。

就在那样一个“迷茫”的时期,远在英国的哲学家罗素在“召唤”他。

那时他只想跟这位”二十世纪的伏尔泰”认真念一点书。

于是不惜放弃在哥伦比亚攻读博士学位的计划,来到了英国。

与罗素大师擦肩而过

却遇见了剑桥

当年,他兴致冲冲地跑到了英国,想要拜罗素为师,却与罗素大师擦肩而过。

那时,罗素因在战时主张和平被剑桥除名,正周游世界。

无奈之下徐志摩只得暂住下来,入读伦敦政治经济学院,一口气注册了6门功课。

适逢林徽因的父亲携她考察欧洲旅居英伦,徐志摩正是在剑桥结识了林长民,两人相见恨晚。

作为林长民的好友,徐志摩是林家经常出现的座上宾。

与林徽因初见时,他24岁,她16岁,差点林徽因就喊他“叔叔”,但林徽因最终还是被他浪漫奔放热情的气质吸引。

随后徐志摩就陷入对林徽因的痴情追求中。

在伦敦政治经济学院混了半年后,徐志摩正感着闷想换路走的时候,经林长民介绍,他认识了英国作家高斯华绥?狄更生。

狄更生当时作为剑桥大学教授,在剑桥皇家学院主讲政治学和国际关系,同时也是一位颇具特色的作家。

后来,徐志摩由他介绍进了剑桥大学的皇家学院当特别生,由此开始了他和剑桥的缘分。

剑桥教他睁眼

看见生命里的诗歌

大多人都从《再别康桥》这首脍炙人口的诗篇中知道徐志摩先生曾在英国康桥(剑桥)生活过,也知道他和民国大才女林徽因在英伦邂逅一段爱情。

但却很少有人懂得,就是在剑桥,徐志摩那轻灵的气韵,浪漫的情怀,诗意的信仰得到了淋漓尽致的诠释。

徐志摩在英国时,与狄更生亦师亦友,狄更生成为他弃政从文的引路人,更是引导他领略“康桥“人文和自然之美的启蒙人,从而对他以后的生活和创作产生极为重要的影响。

用徐志摩自己的话说,

“由于狄更生的精心安排,我才有机会接受真正的康桥生活,同时我慢慢的‘发现’了康桥,我不曾知道有更大的愉快。”

后来,也是狄更生引荐他与罗素大师见了面,开始了书信联系。

在与罗素相识和交往密切中,使得徐志摩在英国写出了浪漫的诗,使得徐志摩与剑桥有了浪漫的渊源。

他的文风也由颇显中国古典特色突变为自然幽默和明快利落。

罗素反对压抑天性的思想对徐志摩的诗文有着很大的影响。

徐志摩日后回忆剑桥时,他忽然发现“我这辈子就只那一春”。

他曾满怀深情地这样写道:

“……我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的”。

他说,四五月间的剑桥“春天是荒谬得可爱”。

他说

“我在康桥的日子,可真幸福,深怕这辈子再也得不到那样甜蜜的洗礼。”

完全诗意的信仰

成为他一生的追求

很多中国人去到剑桥,都想追寻徐志摩的足迹,泛舟放歌,感受他笔下康桥柔波里意境深远的优美。

寻找那块刻着“轻轻的我走了,正如我轻轻的来。挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”的白色大理石石碑。

其实,徐志摩除了在《再别康桥》表达了对剑桥的喜爱,还在文章《我所知道的康桥》中,毫不吝啬地表达对康桥的赞美。

“别的地方尽有更美更庄严的建筑,例如巴黎赛因河的罗浮宫一带,威尼斯的利阿尔多大桥的两岸,翡冷翠维基乌大桥的周遭;但康桥的“Backs”自有它的特长,这不容易用一二个状词来概括,它那脱尽尘埃气的一种清澈秀逸的意境可说是超出了画图而化生了音乐的神味。”

“再没有比这一群建筑更调谐更匀称的了!论画,可比的许只有柯罗的田野;论音乐,可比的许只有肖邦的夜曲。就这,也不能给你依稀的印象,它给你的美感简直是神灵性的一种。”

徐志摩的朋友满剑桥,在国王学院,他是一位相当有名气的人物。

打开剑桥大学的档案,还会看到当年国王学院给他的评语:“持智守礼,放眼世界”。

在他当年的朋友圈里流传着他一个有趣可爱的笑话:

有一天他冒着倾盆大雨到宿舍(剑桥大学宿舍)去请好友(林徽因的姊丈温君源宁)到桥上去等着,好友很纳闷他淋湿成一个落汤鸡要在桥上等什么。

谁知,志摩睁大了眼睛,孩子似的高兴地说:“看雨后的虹去。”

后来,林徽因问他怎么知道雨后有彩虹,不料志摩说那是“完全诗意的信仰”。

在徐志摩短暂的一生中,其实,对爱、自由和美的追求,也是他完全诗意的信仰。

(来源:曾敏敏)

国际在线教育频道